夕方の酒屋の片隅。仕事帰りのお父さんたちが腰に手を当て、コップ酒をグッと飲んでいく。「一杯ひっかける」という言葉がぴったりの光景です。かつては日本中でみられた酒屋飲み、いわゆる昔ながらの「角打ち」ですが、近年急速にその数を減らしています。

普段飲むお酒はスーパーマーケットで買う。出先では居酒屋でお酒を飲む。かつては当たり前だった「酒屋で買う・飲む」という行動が、現代ではなくなりつつあります。

なぜ酒屋は姿を消しつつあるのか。そして、これから酒屋はどうなっていくのか。長年、角打ちを巡り、東京をはじめ多くの酒販店を取材してきた経験をもとに、現状と未来を解説します。

江戸時代から続く角打ち

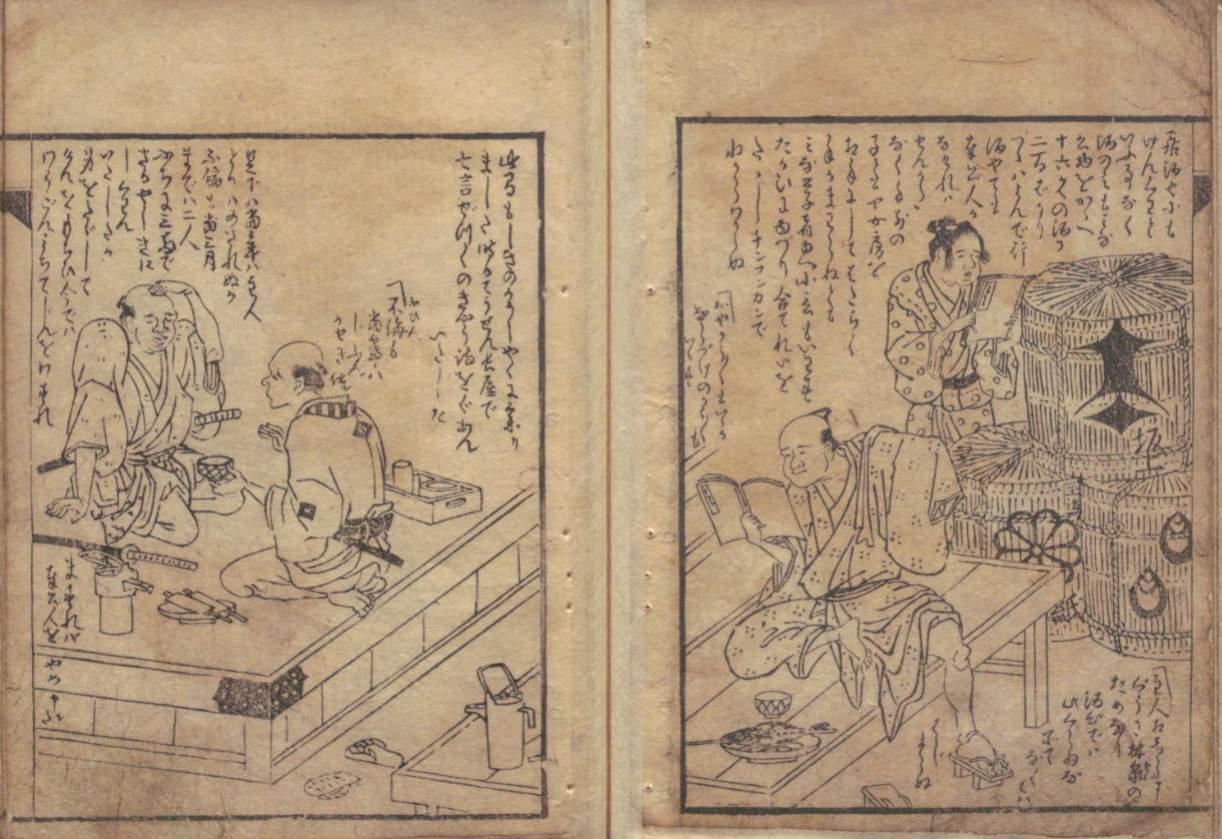

そもそも角打ちとは、いつ頃から始まったものでしょうか。実は、非常に歴史が長く、江戸時代にはすでに存在していました。

ここで、酒の流通の変遷について整理してみましょう。私たちが普段口にするお酒は缶や瓶に入っていますが、実はこれはここ120年ほどのことで、それ以前は一斗樽などに入っていました。

お酒は、一斗樽など大容量の容器で酒蔵から酒屋へ届けられ、そこから先の小売は、「通い徳利」と呼ばれる酒屋や持ち主の名入りの大きな徳利に移し替えて、客に量り売りしていました。今も、歴史のある酒屋や、酒屋由来の居酒屋(例えば、根岸の鍵屋など)に行くと、通い徳利を見ることができます。

明治27年、櫻正宗が日本で初めて四合瓶に詰めた日本酒を発売し、5年後には江井ヶ嶋酒造が一升瓶の日本酒を商品化しました。大正時代になると製瓶の機械化が進み、一升瓶の大量生産が始まります。それでも通い徳利は、酒をブレンドするという酒屋の腕の見せどころでもあり、第二次世界大戦頃まで続きました。

江戸時代から昭和の初めまで、酒屋には樽に入った様々な日本酒が並んでいたのです。これなら小売だけでなく、一杯単位でも売りたくなるでしょうし、当時のお酒好きはその場で味見したかったに違いありません。

これが角打ちが広まったきっかけのひとつです。

また、角打ち(酒屋の立ち飲みの意味)は北九州発祥という紹介がよく見られますが、これは誤りです。江戸や東京、大阪などでも酒屋での一杯売りは行われていました。「角打ち」という言葉の由来は九州北部地方の方言であり、他の地域では平成初期頃まで「立ち飲み」や「もっきり」などと呼ばれていました。近年、全国的に「角打ち」と呼ばれるようになり、辞書(広辞苑など)にも記載されるようになりました。

高度経済成長期に爆発的に普及した

高度経済成長期に、角打ちは急激に数を増やしました。福岡県の重工業地帯や繁華街では、半径1km圏内に20軒も30軒も角打ちができる酒屋がありました。関西では神戸などで、関東でも川崎や横浜などは角打ち営業をする酒屋が多く、今でも角打ち密集地帯となっています。

これらの地域から連想できるように、角打ちは、その地域で暮らす人々の職場と密接な関係があります。産業の大規模化が進み、工業地帯では昼夜を問わず多くの人々が働くようになると、必然的に朝からお酒が飲める場所が必要になりました。

居酒屋が開く前や、3交代制での夜勤明けの人々が午前中からお酒を求めて酒屋に集まり、ぐいぐいと酒を飲んだのです。「往時は大変な賑わいで行列ができた」と話すベテランの店主(今は亡き、小倉の平尾酒店の女将など)もいました。

規制緩和で模索する個人酒屋

国民的アニメ「サザエさん」では、戦後の世田谷に暮らす磯野家の日常が描かれ、三河屋という酒屋が御用聞きにやってくるシーンが度々登場します。実は三河屋酒店という酒屋は実在し、現在はセブンイレブンのFC店となっています。

作中の三河屋のように、昭和の日本では酒は酒屋が販売するものでした。しかし、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアなどで購入できるようになり、酒の販売は酒屋だけの特権ではなくなりました。

酒の販売には今でも酒類小売業免許が必要ですが、免許の取得は自由化されており、ほぼすべてのコンビニエンスストアやスーパーマーケットで酒が売られています。

この背景には、1998年3月に閣議決定された酒類小売業免許の段階的な規制緩和があります。2001年、まずは「距離基準」が撤廃されました。今では考えられませんが、それまでは酒屋の立地は「距離基準」により、一定距離を離すことが定められていました。さらに2003年9月には、「人口基準」(人口1,100人に対して酒屋1店という規制)も撤廃されました。

これらの基準撤廃により、酒の販売が自由化され、様々な場所で酒の販売が始まりました。大手小売の参入が価格競争を激化させ、家庭向け酒の販売の主役は酒屋から量販店やコンビニエンスストアへと移り、酒類メーカーのサポートも量販重視に転換。規制に守られ、酒類メーカーの手厚いサポートも受けてきた街の酒屋は、自由競争の中で取り残されていくことになりました。

このままでは家業として続けられない。そう考える酒屋は模索をはじめます。

従来から角打ちを行っていた酒屋は、より立ち飲みに注力するようになり、飲食店化する店も登場しました。価格競争に真っ向から挑む酒屋や、小売を諦めて飲食店向け配達に注力する酒屋も現れました。特定の酒類に特化した専門店も現れました。前述の世田谷・桜新町の三河屋酒店が「セブンイレブン世田谷サザエさん通り店」となったように、コンビニエンスストアに転換する例も少なくありません。

そのような中でも、家族経営かつ持ち家という理由で漫然と商売を続けている店もあり、そのような店は次第に客足が遠のき、ひっそりと閉店していきました。

角打ちに変化が起きたのも、酒販自由化がきっかけです。酒屋(造り酒屋)で酒を飲む行為は、奈良時代の「続日本紀」にも登場しており、長い歴史があります。どこを起点とするかは考え方次第ですが、私は江戸時代に江戸中に広まった請酒屋(造り酒屋ではない)の登場を第一次角打ちブームと考えています。そして、第二次ブームは戦後復興と高度経済成長期、第三次ブームは酒販の規制緩和以降、とくに2010年代です。

どこでも酒が買えるようになり、存在意義が問われることになった街の酒屋。角打ちも、ナショナルブランドの酒をコップに注いで飲ませるクラシックなスタイルだけでなく、何を飲ませるか、どんな体験を提供するかを考えるようになりました。「酒屋で酒を飲ませる」という括りは同じでも、様々なバリエーションが生まれました。

これからの酒屋はモノ消費からコト消費の場所へ

単に酒を売るだけでは、ディスカウント店や全国規模の大企業に太刀打ちすることは難しい。数を売るのではなく、酒の文化を伝える場所を目指そう。酒蔵の想いや、お酒の味、ペアリングなどをお客に共有できる、キュレーターという立ち位置になる酒屋が増えました。

その中心になっているのは、規制緩和後に家業を引き継いだ若手の店主たちです。酒屋のあり方を再定義しなければ生き残れない。そう考える若手たちは、専門性を身に着けたり、角打ちを始めたり、再生に向けた模索を続けています。日本酒、ワイン、ビール、ウイスキー。酒のカテゴリーの枠を越えて、酒を伝えるプロとして、酒好きの人に向き合う店になることで、いま街の酒屋は存在意義を見出しつつあります。

私たちお酒好きも、酒屋の価値を再発見しています。大手のビールや酎ハイのようなどこでも売っているものならば、スーパーやコンビニエンスストアで買えますが、酒好きの好奇心をくすぐるようなお酒との出会いという体験は、量販店ではなかなか得られません。

酒は嗜好品です。生産地や原料、蔵人の想いといった背景も含めて酒の味です。だから大手通販サイトで買うのはなんだか味気ないし、百貨店の酒売り場は魅力的でも、なかなか身近な場所にはない。そこで思い出すのが、街の酒屋さんです。近所にある、酒のプロがいて意見交換ができる場所。店によっては、珍しいお酒を一杯売りする角打ちもやっている。こんな身近に酒好きのための場所があったなんて。

角打ちならば、居合わせたお酒好きのお客さんとの会話もあり、コミュニティが形成されていることも珍しくありません。いま、酒屋はコト消費の場所として、再生を始めています。その最たる例が、規制緩和以降に角打ちを始めた酒屋たちです。クラシックスタイルではなく、新しい酒との出会いを提案してくれるような店。

角打ちの魅力は、単に酒の安さだけではありません。そこは、酒に囲まれた小さなテーマパーク。プロの知識に触れ、語り合い、味わう、五感で楽しむ酒体験が、私たちを惹きつけています。

挑戦する酒屋がはじめた、酒屋角打ちフェス

そうした若き酒屋の担い手が中心となって始めた、酒屋の「コト」体験の場があります。それが、上野恩賜公園で開催される「酒屋角打ちフェス」(主催:東京小売酒販組合・TOKYO酒屋魂実行委員会、後援:東京国税局・台東区)です。

「今の時代、酒屋は待っているだけではいけない。酒屋だから提案できるお酒の魅力を体験してほしい――」

そうした想いで始まった、全国的にも珍しい酒屋が主役のお酒のイベントです。

第10回となる「酒屋角打ちフェス」では、東京を中心に全国から26軒の酒屋が集まり、それぞれの酒屋が蔵元とともにこだわりのお酒を販売します。

酒販組合が中心となっているイベントですが、同じ東京都の酒蔵の組合「東京都酒蔵組合」もブースを出店し、東京の酒の魅力を酒蔵と酒販が手を取り合ってアピールします。

酒屋の挑戦、そして角打ちの新たな可能性にご興味をお持ちでしたら、「酒屋角打ちフェス」に足を運んでみてはいかがでしょう。

| イベント名 | 第10回 酒屋角打ちフェス |

| 開催期間 | 2024年2月14日(金)15日(土)16日(日) <雨天決行・荒天中止> 14日(金)12:00~20:00 15日(土)10:00~20:00 16日(日)10:00~19:00 |

| 入場料 | 500円 ※お酒は300円~ |

| 会場 | 上野恩賜公園 竹の台広場(噴水広場) JR 線「上野駅」公園口すぐ 地下鉄銀座線・日比谷線「上野駅」下車徒歩5分 |

![Syupo [シュポ]](https://syupo.com/wp-content/uploads/2022/01/syupo-logo.png)